- Краткая аннотация понятий, представленных в книге Т.М. Уманской «Невропатология» (глава 1) учебно-методический материал по коррекционной педагогике по теме

- Скачать:

- Предварительный просмотр:

- Рецепты это чувствительные образования которые

- Рефлекторная дуга. Рецептор, кондуктор и эфферентный нейрон

- Резюме по рефлекторной дуге

- Учебное видео — соматическая рефлекторная дуга

Краткая аннотация понятий, представленных в книге Т.М. Уманской «Невропатология» (глава 1)

учебно-методический материал по коррекционной педагогике по теме

Краткая аннотация понятий, представленных в книге Т.М. Уманской «Невропатология» (глава 1):

1. Что такое «гомеостаз»?

2. Понятия прямой обратной связи в нервной системе.

3. Что такое «рефлекторное кольцо»?

4. Роль нервной системы в регулировании компенсаторных механизмов организма.

5. Рецепторы и их классификация.

6. Особенности гомеостаза у детей.

7. На какие виды подразделяются сенсорные системы?

Скачать:

| Вложение | Размер |

|---|---|

| kratkaya_annotatsiya_ponyatiy_predstavlennyh_v_knige_t.m._umanskoy_nevropatologiya_glava_1.docx | 18.4 КБ |

Предварительный просмотр:

Краткая аннотация понятий, представленных в книге Т.М. Уманской «Невропатология» (глава 1):

1. Что такое «гомеостаз»?

2. Понятия прямой обратной связи в нервной системе.

3. Что такое «рефлекторное кольцо»?

4. Роль нервной системы в регулировании компенсаторных механизмов организма.

5. Рецепторы и их классификация.

6. Особенности гомеостаза у детей.

7. На какие виды подразделяются сенсорные системы?

1. Что такое «гомеостаз»?

Гомеостаз (древнегреч. homoios — подобный, схожий, и stasis — состояние, неподвижность) — постоянство внутренней среды организма человека. Это свое комфортное состояние организма, наиболее благоприятное в окружающей среде.

У. Кеннон употреблял понятие «гомеостаз» в двух смыслах: как постоянство внутренней среды организма (крови, лимфы и тканевой жидкости), обеспечиваемое деятельностью ряда физиологических процессов, а также их совокупность.

Состояние гомеостаза для организма человека является оптимальным, или комфортным. Организм человека при выведении его внешней средой из гомеостаза, стремится вернуться в комфортное для него состояние. Для этого включается множество отдельных механизмов, регулирующих внутри- и внесистемные взаимоотношения, которые приводят организм к постоянству внутренней среды, то есть к гомеостазу. Работа физиологических процессов по поддержанию постоянства внутренней среды организма являются компенсаторными механизмами организма, которая позволяет ему поддерживать относительное динамическое постоянство, несмотря на изменения в окружающей среде и сдвиги, возникающие в процессе его жизнедеятельности. Если же организм человека по каким-то причинам (в основном при болезнях) не может самостоятельно вернуться в комфортное состояние, то в этом случае ему необходима медикаментозная помощь, которая обеспечит ему возвращение к гомеостазу.

2. Понятие прямой обратной связи в нервной системе.

Основными функциями нервной системы является восприятие внешнего раздражения и перенос его на реагирующий орган. Первая из этих функций обозначается термином рецепторная , или афферентна я, или чувствительн ая функция; вторая называется эффекторной , или эфферентной , или двигательной.

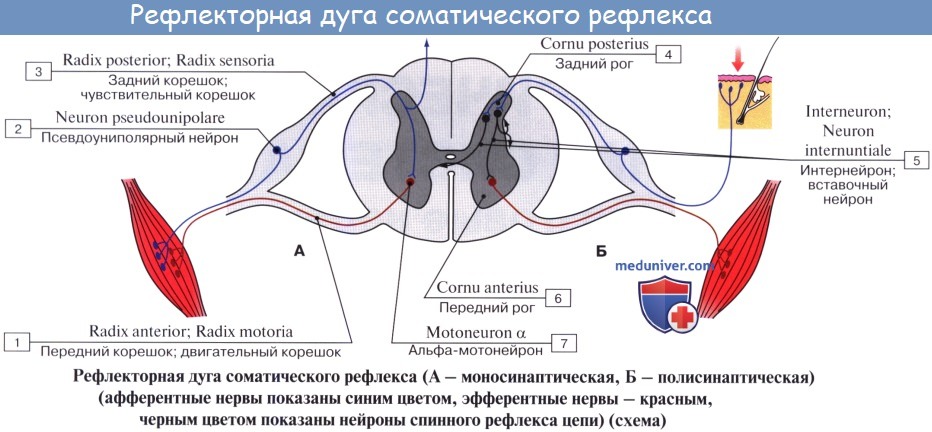

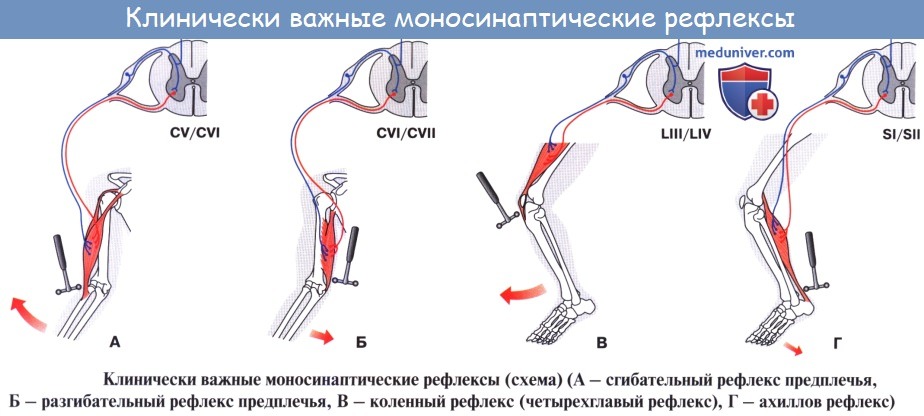

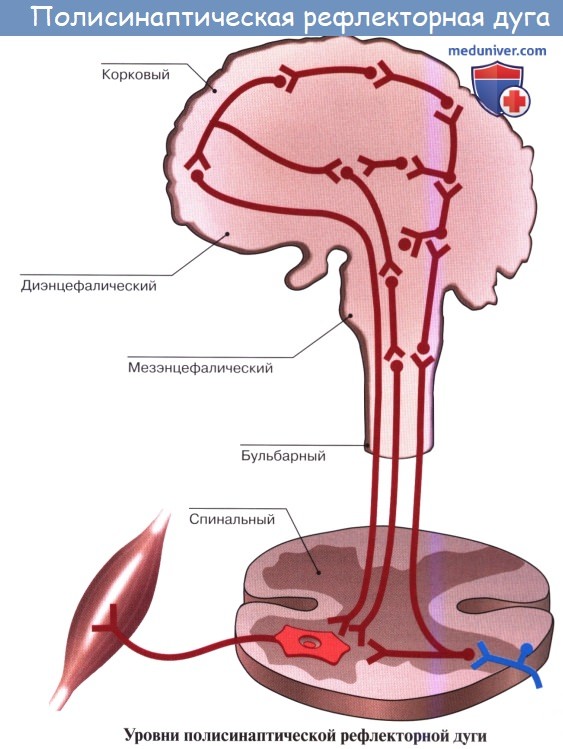

Морфологическим субстратом рефлекса является рефлекторная дуга, которая образована как минимум двумя нейронами: чувствительным и двигательным. Чувствительны й (афферентный) нейрон воспринимает раздражение и проводит его в центральную нервную систему, а по двигательному (эфферентному) отводится ответный импульс к рабочему органу. Однако в большинстве случаев между афферентным и эфферентным элементами рефлекторной дуги имеется еще одно звено — вставочный нейрон , который принимает раздражение и трансформирует его в двигательный импульс.

Рефлексы делятся на безусловные и условные . Безусловные рефлексы являются врожденными, выработанными в процессе Наличие обратной связи позволяет мозгу отслеживать корректность выполнения команд из центральной нервной системы.

В настоящее время рефлекс не рассматривается как один законченный цикл прохождения импульсов от рецептора по афферентному нейрону через вставочный нейрон и двигательный и к исполнительному органу. Каждый рабочий орган является не только эффектором, но и генератором проприоцептивных, т.е. афферентных, импульсов, которые сразу передаются в центральную нервную систему.

Таким образом, исполнительный орган сигнализирует о реализации рефлекса через обратную связь. В ответ на эту информацию «акцептор действия» поддерживает или ликвидирует состояние активности в нервных центрах в зависимости от полноты осуществления рефлекса.

3. Что такое «рефлекторное кольцо»?

Рефлекторное кольцо — это непрерывное, организованное, цикличное взаимодействие между рецепторными и эфферентными процессами.

4. Роль нервной системы в регулировании компенсаторных механизмов организма.

Нервная система играет важную роль в регулировании компенсаторных механизмов организма, которые позволяют ему приспособиться к жизни.

У человека и высокоорганизованных животных гомеостатические механизмы достигли высокой степени развития. Относительное постоянство внутренней среды у них поддерживается нервно-гуморальными физиологическими механизмами, регулирующими деятельность сердечно-сосудистой и дыхательной систем, желудочно-кишечного тракта, почек и потовых желез, которые обеспечивают удаление из организма продуктов обмена веществ. К наиболее совершеным гомеостатическим механизмам у высших животных и человека относятся процессы терморегуляции. Поддержание нормальной температуры тела обеспечивается большим числом сложных процессов регуляции.

5. Рецепторы и их классификация.

Воспринимающая часть анализатора — рецепторы — это специализированные клетки, способные воспринимать и трансформировать строго определенные раздражения в нервные импульсы. Рецепторы представляют собой сенсоры, которые позволяют организму различать изменения, происходящие в нем самом или в окружающей среде, и затем реагировать на эти изменения.

Рецепторы подразделяются на:

— экстероцепторы – это рецепторы, воспринимающие сигналы из внешней (по отношению к организму) среды:

Экстерорецепторы подразделяются на:

— к онтактные рецепторы — это те, клетки которых способны воспринимать ощущения при непосредственном контакте с исследуемым предметом.

— дистантные рецепторы — это те, клетки которых способны определять ощущения на расстоянии, например, анализаторы — зрительный, слуховой и обонятельный.

— проприоцепторы – рецепторы, воспринимающие раздражения от мышц и сухожилий и суставных связок.

— интероцепторы — рецепторы, воспринимающие сигналы из внутренней среды организма.

Спектр раздражений и чувствительность рецепторов чрезвычайно велики и в зависимости от физической природы воспринимаемых стимулов различают механорецепторы, терморецепторы, хоморецепторы и фоторецепторы . Морфологически все рецепторы значительно отличаются друг от друга и характеризуются сложностью строения воспринимающего элемента.

Различаются рецепторные клетки и по способу связи со структурами нервной системы, что в сильной степени зависит от их происхождения.

Первичночувствующие рецепторные клетки по происхождению — элементы нервной системы, и, как обычный нейрон, обладают центральным отростком — аксоном , передающим информацию в нервные центры, и периферическим отростком — дендритом , который преобразован в воспринимающий элемент рецептора. У человека к таким рецепторам относится большинство хеморецепторов и мехнорецепторов, а также фоторецепторы. Наиболее простыми с морфологической точки зрения являются так называемые «свободные нервные окончания». Они представляют собой терминальные разветвления дендрита чувствительного нейрона, располагающегося в межклеточном пространстве среди клеток кожного эпителия или соединительнотканных клеток оболочек внутренних органов.

Такое строение характерно для болевых рецепторов Другим видом первичночувствующих рецепторов являются так называемые «инкапсулярные нервные окончания», представленные в основном механорецепторами и терморецепторами. В этих рецепторах чувствительное нерв ное окончание, представленное концевым разветвлением дендрита, заключено в соединительно-тканевую капсулу различной толщины. Высокоспециализированными первичночувствующими рецепторами являются фоторецептор ные клетки сетчатки глаза — палочки и колбочки, и клет ки обонятельного эпителия. Их чувствительные элементы, претерпев значительные изменения, приспособились к вос приятию специфической информации.

Вторичночувствующие рецепторные клетки представлены высокоспециализированными клетками не нервного происхождения, воспринимающими определенные стимулы из внешней и внутренней среды. Они образуют своеобразный симпатический контакт с дендритом нейрона (тело этого нейрона располагается в специальных чувствительных ган глиях), передающего информацию в центральную нервную систему. У человека вторичночувствующие рецепторы находятся в органах вкуса, слуха и равновесия.

6. Особенности гомеостаза у детей.

В раннем постнатальном периоде не все системы и органы ребенка созревают и поэтому в его организме нейрогуморальное регулирование несовершенно. В раннем детском возрасте остается несовершенной терморегуляция, так как нервные клетки этого центра к моменту рождения не успевают полностью созреть. По мере роста ребенка система начинает правильно работать. В этот период у него остается несовершенной работа собственной иммунной системы и он после рождения обладает врожденным иммунитетом, полученным от организма матери. Собственная иммунная система созревает к 9-месячному возрасту.

7. На какие виды подразделяются сенсорные системы?

Организм человека — это сложное многоклеточное образование, которое нуждается в регулировании. Информацию обо всех малейших изменениях внешней среды организм получает через сенсорные системы, которые подразделяются на контактные и дистантные.

Контактными сенсорными системами называются системы рецепторы, которых способны воспринимать ощущения при непосредственном контакте с изучаемым предметом. Например, тактильное, вкусовое ощущение и т.д.

Дистантными сенсорными системами называются системы рецепторы, которых способны воспринимать ощущения на расстоянии от объекта. Например, зрительная, слуховая и обонятельная системы.

Рецепты это чувствительные образования которые

|